人民日报海外版报道丨动作捕捉:给虚拟形象以“生命”

2024-10-21 10:13:59

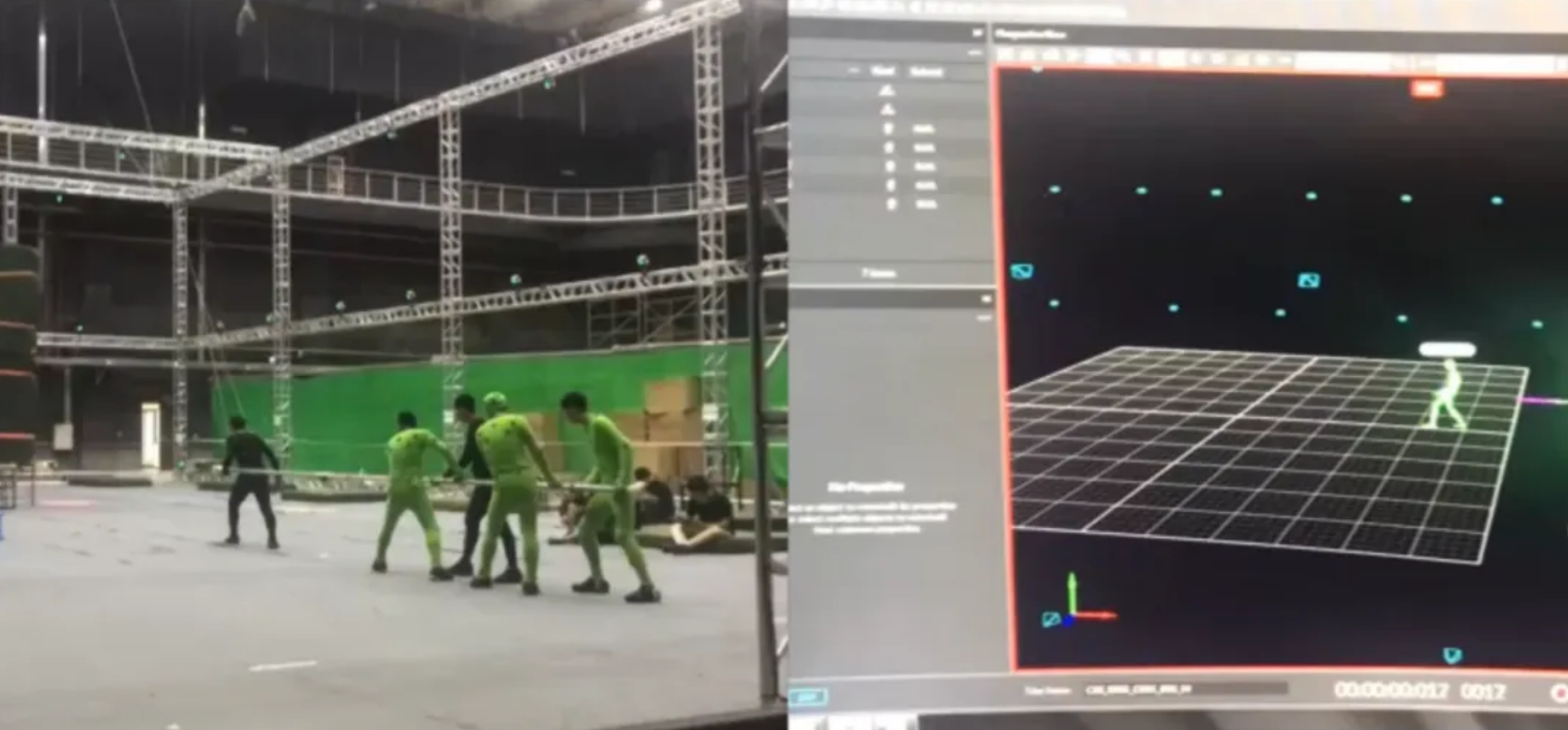

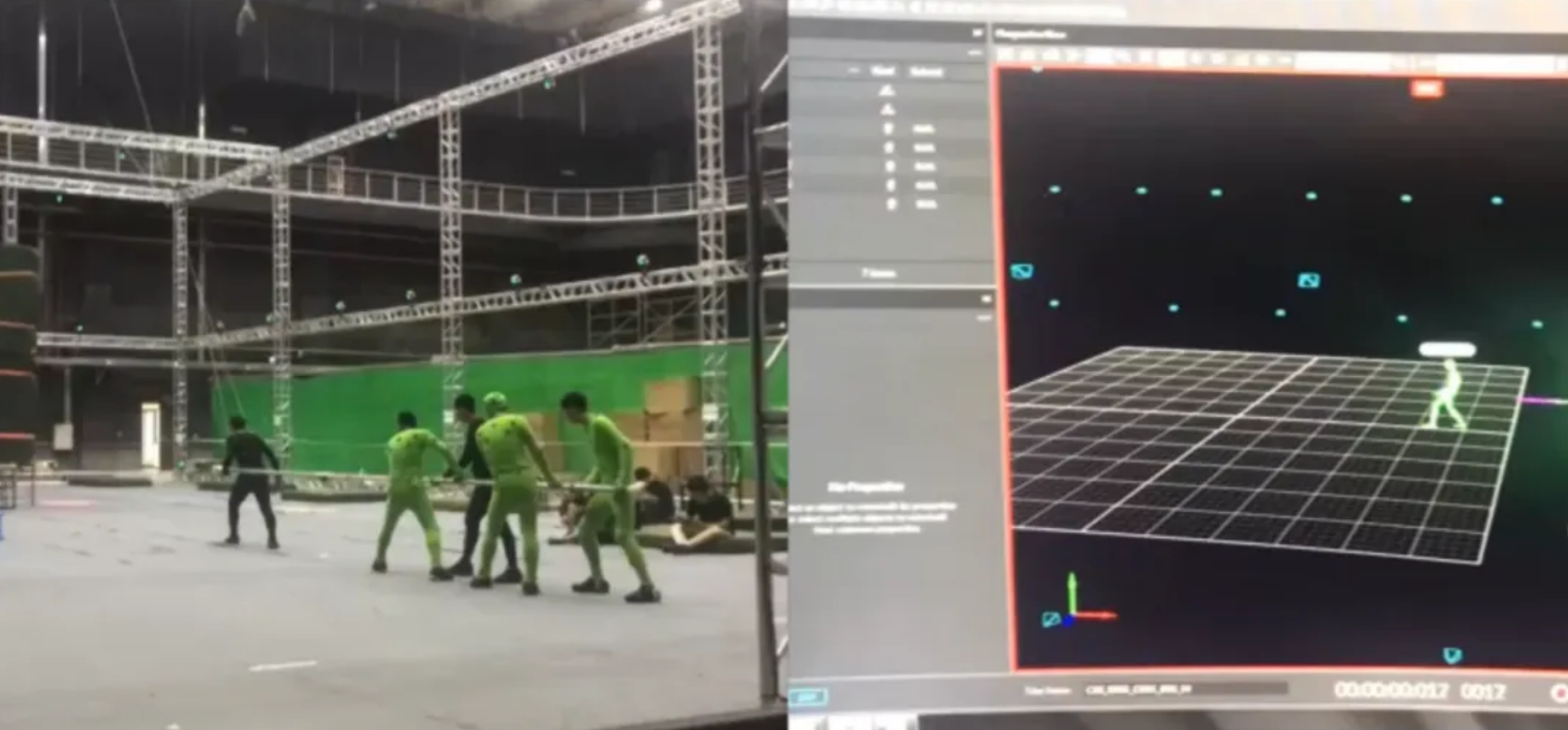

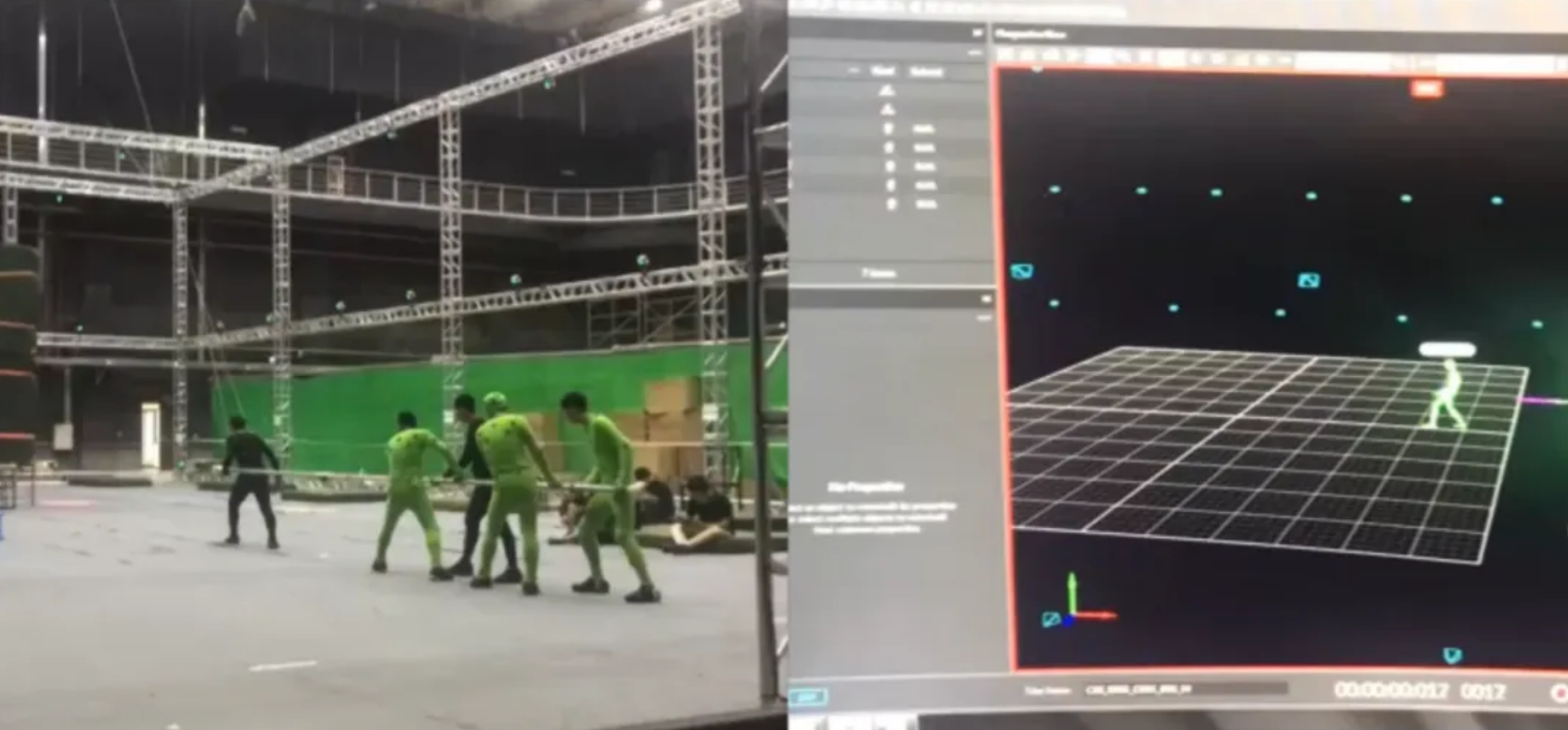

国产3A游戏《黑神话·悟空》中,“天命人”等角色的神态动作是如何刻画的?电影、动画和游戏中虚拟人物动作为何越来越逼真、自然?这些角色富有生命力表现的背后,离不开一种名叫“动作捕捉”的技术。“动作捕捉”技术应用广泛,诸多国内外经典作品都是通过采集演员肢体动作和表情信息,再用算法驱动静态模型“动”起来,从而让虚拟角色流畅生动地跃然于屏幕上。动捕技术从上世纪70年代开始应用于动画制作,因工作效率和视觉效果远超传统手绘与三维动画而迅速风靡。近年来,国内相关企业奋起直追,迎头赶上,用坚实技术推动国产作品质量更上层楼。动作是如何被“捕捉”的?国内企业又是如何追赶的?记者进行了采访。当前,业内头部企业动作捕捉精度普遍达到亚毫米级。今年火爆海内外的游戏《黑神话·悟空》,采用了利亚德·虚拟动点公司提供的OptiTrack光学动作捕捉系统,它能1∶1精准记录演员神态、身体姿势及动作细节,精度误差小于±0.1毫米,旋转误差小于±0.1度,延时最低2.8毫秒。虚拟动点研发总监崔超告诉记者:“《黑神话·悟空》追求的高精度动作,是指角色表情细腻,跑跳流畅,出招连贯且富有打击张力。”实际上,这样的高标准已然达到影视级别,只不过游戏中的打斗动作是循环式的,蓄力、出招、收手,一组固定动作构成一个攻击招式,在玩家操控下不断重复。在影视领域,动作捕捉技术不仅用于正式拍摄,它还改变着电影生产流程——通过“虚拟预演”来让后期前置,从而提升拍摄效率。借助OptiTrack光学动捕系统,2021年上映的悬疑科幻电影《刺杀小说家》率先尝试了虚拟预演的拍摄模式。深度参与其中的崔超介绍,电影开拍前,公司协助该片导演路阳带领武术演员团队,用2个月时间排演并采集了片中全部动态镜头,从而能够尽早预览特效完成后的影视画面。

国产3A游戏《黑神话·悟空》中,“天命人”等角色的神态动作是如何刻画的?电影、动画和游戏中虚拟人物动作为何越来越逼真、自然?这些角色富有生命力表现的背后,离不开一种名叫“动作捕捉”的技术。“动作捕捉”技术应用广泛,诸多国内外经典作品都是通过采集演员肢体动作和表情信息,再用算法驱动静态模型“动”起来,从而让虚拟角色流畅生动地跃然于屏幕上。动捕技术从上世纪70年代开始应用于动画制作,因工作效率和视觉效果远超传统手绘与三维动画而迅速风靡。近年来,国内相关企业奋起直追,迎头赶上,用坚实技术推动国产作品质量更上层楼。动作是如何被“捕捉”的?国内企业又是如何追赶的?记者进行了采访。当前,业内头部企业动作捕捉精度普遍达到亚毫米级。今年火爆海内外的游戏《黑神话·悟空》,采用了利亚德·虚拟动点公司提供的OptiTrack光学动作捕捉系统,它能1∶1精准记录演员神态、身体姿势及动作细节,精度误差小于±0.1毫米,旋转误差小于±0.1度,延时最低2.8毫秒。虚拟动点研发总监崔超告诉记者:“《黑神话·悟空》追求的高精度动作,是指角色表情细腻,跑跳流畅,出招连贯且富有打击张力。”实际上,这样的高标准已然达到影视级别,只不过游戏中的打斗动作是循环式的,蓄力、出招、收手,一组固定动作构成一个攻击招式,在玩家操控下不断重复。在影视领域,动作捕捉技术不仅用于正式拍摄,它还改变着电影生产流程——通过“虚拟预演”来让后期前置,从而提升拍摄效率。借助OptiTrack光学动捕系统,2021年上映的悬疑科幻电影《刺杀小说家》率先尝试了虚拟预演的拍摄模式。深度参与其中的崔超介绍,电影开拍前,公司协助该片导演路阳带领武术演员团队,用2个月时间排演并采集了片中全部动态镜头,从而能够尽早预览特效完成后的影视画面。 崔超谈到,电影中红甲武士一跃而起,身后明月高悬的场景,便是虚拟场景调试过程中临时产生的创意,最终得到导演采纳。借助虚拟预演,电影制作团队得以预览和敲定表演形式、镜头机位及虚拟特效,同时促进导演延伸艺术表达,以便正式演员入场后高效完成拍摄、更好表达情感。然而,《刺杀小说家》在虚拟预演时遇到一个有趣挑战:终极“大Boss”赤发鬼有4条胳膊,比真人多出两条,动作如何捕捉?崔超回忆,经过讨论和尝试,团队最终采用技术手段同时捕捉两位演员的表演,一位负责全身动作,另一位则专门负责展现虚构双臂的动态,“有点像唱双簧”。事实上,在虚拟数字内容中,异形人物和四足动物,是直立人类与奇幻形象之间的过渡角色。为表达故事想象力、提升视觉冲击力,四足动物动作捕捉技术已成为企业竞相追逐的焦点。据崔超介绍,这项技术的难点在于动物行为无法操控,行动路线难以预测,这就要求动作捕捉系统具备大范围、高精度捕捉能力和防遮挡算法。“目前,全球能做到四足动捕的企业不超过3家,而虚拟动点已经能达到1/3的‘出片率’,这些有效动物数据只需要经过少量后期工作就可以使用。”他说。如果将动作捕捉技术比作一座山峰,那么无限风光在险峰。中国动捕技术企业如同一队既相互竞争又彼此结伴的攀登者,一路跋涉时晴时雨,但总是干劲十足,不断眺望、征服,寻找技术难点作为下一步研发突破口。虚拟动点也在精度提升上孜孜不倦,计划继续提高摄像机精细度与算法补偿能力,减少微抖动造成的误差和人工后期修帧工作量。然而,“精”益求“精”并不能解决一切问题。研发人员意识到,不同领域对动捕的需求兼具共性和差异、合力与张力。运动科学、生物医疗、虚拟仿真、具身智能等追求测量精度和高保真度,而影视动画观众和游戏玩家需要的,则是虚拟角色的动作合理、舒适美观——这就需要在保证还原演员表演精度的同时提升美感,让科技贴近艺术。崔超引用法国作家福楼拜的话描绘心中理想的动捕行业图景:“艺术越来越科技化,科技越来越艺术化,两者在山麓分手,有朝一日,将于山顶重逢。”他期待未来与更多影视制作者加强合作,各方人员通力配合,“共同创作更伟大的作品”。

崔超谈到,电影中红甲武士一跃而起,身后明月高悬的场景,便是虚拟场景调试过程中临时产生的创意,最终得到导演采纳。借助虚拟预演,电影制作团队得以预览和敲定表演形式、镜头机位及虚拟特效,同时促进导演延伸艺术表达,以便正式演员入场后高效完成拍摄、更好表达情感。然而,《刺杀小说家》在虚拟预演时遇到一个有趣挑战:终极“大Boss”赤发鬼有4条胳膊,比真人多出两条,动作如何捕捉?崔超回忆,经过讨论和尝试,团队最终采用技术手段同时捕捉两位演员的表演,一位负责全身动作,另一位则专门负责展现虚构双臂的动态,“有点像唱双簧”。事实上,在虚拟数字内容中,异形人物和四足动物,是直立人类与奇幻形象之间的过渡角色。为表达故事想象力、提升视觉冲击力,四足动物动作捕捉技术已成为企业竞相追逐的焦点。据崔超介绍,这项技术的难点在于动物行为无法操控,行动路线难以预测,这就要求动作捕捉系统具备大范围、高精度捕捉能力和防遮挡算法。“目前,全球能做到四足动捕的企业不超过3家,而虚拟动点已经能达到1/3的‘出片率’,这些有效动物数据只需要经过少量后期工作就可以使用。”他说。如果将动作捕捉技术比作一座山峰,那么无限风光在险峰。中国动捕技术企业如同一队既相互竞争又彼此结伴的攀登者,一路跋涉时晴时雨,但总是干劲十足,不断眺望、征服,寻找技术难点作为下一步研发突破口。虚拟动点也在精度提升上孜孜不倦,计划继续提高摄像机精细度与算法补偿能力,减少微抖动造成的误差和人工后期修帧工作量。然而,“精”益求“精”并不能解决一切问题。研发人员意识到,不同领域对动捕的需求兼具共性和差异、合力与张力。运动科学、生物医疗、虚拟仿真、具身智能等追求测量精度和高保真度,而影视动画观众和游戏玩家需要的,则是虚拟角色的动作合理、舒适美观——这就需要在保证还原演员表演精度的同时提升美感,让科技贴近艺术。崔超引用法国作家福楼拜的话描绘心中理想的动捕行业图景:“艺术越来越科技化,科技越来越艺术化,两者在山麓分手,有朝一日,将于山顶重逢。”他期待未来与更多影视制作者加强合作,各方人员通力配合,“共同创作更伟大的作品”。以下是人民日报海外版记者探秘视频↓